Abderrahmane Khelifa présente son nouvel ouvrage «Mosquées et Sanctuaires d’Algérie», un voyage au cœur du patrimoine religieux et historique du pays.

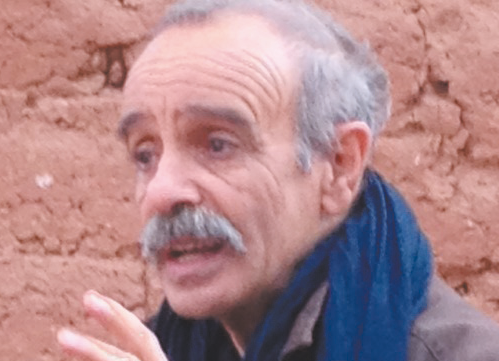

La librairie Chaïb Dzaïr, relevant de l’Anep Éditions à Alger, a abrité dimanche une rencontre culturelle d’une grande portée symbolique et scientifique, à l’occasion d’une vente-dédicace animée par l’archéologue et historien Abderrahmane Khelifa. L’auteur y a présenté son ouvrage de référence, Mosquées et Sanctuaires d’Algérie, un travail de fond consacré au patrimoine cultuel musulman du pays, fruit de plusieurs décennies de recherches, de fouilles et d’investigations historiques.

Dans une atmosphère studieuse et attentive, réunissant chercheurs, étudiants, passionnés d’histoire et simples lecteurs, Abderrahmane Khelifa a longuement échangé autour de ce livre, conçu à la fois comme un inventaire scientifique et un plaidoyer pour la sauvegarde de la mémoire architecturale et spirituelle de l’Algérie. L’ouvrage explore les grandes mosquées historiques du pays, notamment celles d’Alger, de Béjaïa et de l’Oranie, ainsi que les édifices religieux emblématiques des Béni Snous à Tlemcen, tout en élargissant la réflexion aux sanctuaires, médersas, qobbas, zaouïas et cimetières anciens.

Un patrimoine cultuel riche et diversifié

Au fil de la présentation, l’auteur a rappelé que l’Algérie recèle un patrimoine cultuel et culturel musulman de première importance, édifié dès l’avènement de l’Islam en Afrique du Nord au VIIᵉ siècle. Ce patrimoine s’est progressivement enrichi grâce aux apports des différentes dynasties qui se sont succédé sur le territoire, chacune laissant son empreinte architecturale, artistique et spirituelle. Mosquées almohades, édifices zianides, héritage ottoman du régime des deys et des beys : autant de strates historiques que l’ouvrage restitue avec rigueur et clarté.

L’un des axes majeurs du livre, largement évoqué lors de la rencontre, concerne la période coloniale, que l’historien-archéologue aborde sans détour. À partir du XIXᵉ siècle, le colonialisme de peuplement a engagé un processus systématique de déculturation visant à effacer les repères religieux, culturels et linguistiques du peuple algérien. De nombreux sites et édifices cultuels ont été transformés, dénaturés ou purement et simplement rasés, souvent en dépit des protestations des populations locales. Abderrahmane Khelifa a cité, à titre d’exemples emblématiques, les mosquées Al Sayida et Ketchaoua à Alger, ainsi que le cimetière des Zayyanides à Tlemcen, dont les atteintes constituent autant de blessures infligées à la mémoire nationale.

Résistance et mémoire vivante

Face à cette entreprise de destruction et de défiguration, l’auteur souligne la capacité de résistance de la société algérienne, qui a su préserver son héritage spirituel en renforçant l’apprentissage du Coran, en maintenant les réseaux de zaouïas et en multipliant les confréries religieuses. Ces espaces ont joué un rôle essentiel dans la consolidation de la foi, mais aussi dans le maintien de la cohésion sociale et de l’identité collective, particulièrement durant les périodes les plus sombres de l’histoire coloniale.

Dans Mosquées et Sanctuaires d’Algérie, Abderrahmane Khelifa adopte une démarche à la fois scientifique et mémorielle. Historien et archéologue, il recense les édifices encore visibles, tout en exhumant, à partir de textes anciens, d’archives et d’objets issus de fouilles, ceux qui ont été détruits ou altérés. Cette approche permet de restituer l’existence de lieux aujourd’hui disparus, mais toujours présents dans la mémoire historique et spirituelle du pays.

L’ouvrage se distingue également par l’attention portée aux spécificités architecturales du patrimoine religieux algérien. Plans, matériaux, décors, inscriptions et fonctions des espaces sont analysés avec précision, révélant la richesse et la diversité des formes architecturales développées à travers les siècles.

Un livre-mémoire engagé et transmis

L’auteur s’appuie sur ses propres recherches de terrain pour offrir une lecture approfondie de ces édifices, considérés non seulement comme des lieux de culte, mais aussi comme des marqueurs identitaires et des témoins majeurs de l’histoire nationale.

La séance de vente-dédicace a donné lieu à de nombreux échanges avec le public, témoignant de l’intérêt suscité par cet ouvrage, perçu comme une contribution essentielle à la connaissance et à la valorisation du patrimoine religieux algérien. Pour beaucoup de lecteurs présents, le livre dépasse le cadre académique pour devenir un outil de transmission, à destination des nouvelles générations, appelées à redécouvrir et à protéger cet héritage menacé par l’oubli.

En refermant cette rencontre à la librairie Chaïb Dzaïr, Mosquées et Sanctuaires d’Algérie s’impose comme bien plus qu’un simple ouvrage d’histoire : il constitue un véritable voyage au cœur de la spiritualité et de l’architecture algériennes, tout en rappelant, avec lucidité, les ravages du colonialisme sur les repères culturels du pays. Un beau « livre-mémoire », à la fois savant et engagé, qui invite à considérer les mosquées et sanctuaires non comme des vestiges figés, mais comme des témoins vivants de l’âme algérienne.

Walid Souahi